1.瀬戸に染付技法がやってくるまで

正確な年代はわかっていませんが、14世紀前半代の中国で染付磁器がつくられるようになったと言われています。

15世紀には染付を含むたくさんの中国陶磁がアラビア商人を介して海上輸送により世界中に運ばれたと考えられており、今日でもそのルート沿いにはたくさんの中国陶磁が残されています。

その中でも特に有名なのがトルコ・イスタンブールにあるトプカプ宮殿のコレクションです。

佐賀県立九州陶磁文化館、出光美術館 著

佐賀県立九州陶磁文化館、出光美術館 著

中国の染付を手に入れた世界各地で、この美しいやきものを自国で生産しようとする動きが起こり始めました。

17世紀初め、九州・有田地方において磁器の製造に成功しました。その後技術は急速に向上し、その品質は中国に肩を並べるほどになっていきました。

17世紀中期、明時代末期の動乱のために中国からの輸入が途絶えたヨーロッパ向けに、その代わりとして有田の磁器が盛んに輸出されていきました。これらのやきものはその輸出港であった伊万里津の名前を取って、伊万里焼と呼ばれるようになりました。

九州国立博物館 2010年の展示

九州国立博物館 2010年の展示

一方、陶器をずっと生産し続けてきた瀬戸では、九州で磁器の生産が始まった17世紀以降、磁器の人気に対抗するため、素地をできるだけ白くした陶器に絵付を施すなど様々な試みがなされています。

やがて、有田に遅れること約200年後の19世紀初め、瀬戸でも磁器の製造に成功します。

加藤民吉が九州から丸窯や柞灰(いすばい)の使用などを伝えたことで、瀬戸の磁器の生産技術は飛躍的に進歩し、以降、染付が中心となって瀬戸の発展を支えることとなりました。

▶民吉生誕250年記念サイト

加藤民吉 造

加藤民吉 造

2.瀬戸染付の特徴

瀬戸の染付は、山水・花鳥・草花等が他産地よりも写実的・繊細に描かれ、その趣は文様中心の他産地ものとは異なり、独特の世界を持っています。

「没骨(もっこつ)」と呼ばれる技法が取り入れられ、瀬戸を訪れた南宋風の絵師から絵付けの指導を受け、今日の瀬戸染付の基礎が確立されました。 没骨は東洋絵画の技法のひとつ。輪郭を線で描かずに、水墨や濃淡で描き表します。花鳥画に多く用いられ、軽淡・清麗な画風が特徴です。瀬戸染付では、付け立て筆を使って一気に伸びやかな線を描いています。

瀬戸では、砂婆(さば)と呼ばれる風化した花崗岩に、木節粘土(きぶしねんど)・蛙目粘土(がいろめねんど)などを混ぜたやわらかな味わいを持つ素地に、藍色を主とした色彩で、自然画・鳥・花などが繊細かつリアルな筆で描かれています。

染付とは一般的には磁器のものを指しますが、九州から技術が伝わる前は、瀬戸では陶器への染付「陶胎染付(とうたいそめつけ)」が行われており、陶器・陶磁器への染付という独特な味わいが人気です。

3.瀬戸染付の現在

明治時代盛んに行われた海外万国博覧会での瀬戸染付の評価は大変に高く、写実的に自然の文物を描いた文様はフランスで始まったアール・ヌーヴォーに影響を与えたともいわれています。 時代が移り、大量生産のための機械化・省力化が進み、石膏型による鋳込成形や銅版・プリントによる絵付などが発達したことによって、伝統的な瀬戸染付の技術は一時途絶えかけました。しかし近年、心の豊かさを求める傾向が強まったことなどにより、手作り・手描きの良さが再び評価されつつあります。 そうした流れの中で、瀬戸染付の担い手達に今後さらなる発展が期待されています。

▶瀬戸染付焼工業協同組合 組合員一覧

▶瀬戸染付焼 伝統工芸士一覧

▶瀬戸染付伝統工芸士展(2025開催)のようす

▶瀬戸染付工芸館 研修生・修了生一覧

4.伝統工芸品「瀬戸染付焼」

瀬戸染付を作り続ける窯元たちの手によって、平成9年に伝統工芸品「瀬戸染付焼」の指定を受けました。▶伝統的工芸青山スクエア

▶瀬戸染付焼工業協同組合

経済産業大臣は「伝統的工芸品」として、以下の5つの要件を指定しています。

・主として日常生活の用に供されるものであること

・その製造過程の主要部分が手工業的であること

・伝統的な技術又は技法により製造されるものであること

・伝統的に使用されてきた原材料が主たる原材料として用いられ、製造されるものであること

・一定の地域において少なくない数の者がその製造を行い、又はその製造に従事しているものであること

瀬戸染付焼の大きな特徴は、素焼した生地の表面に直接筆で細かい模様を描く下絵付け。 呉須絵の具の藍色から生まれる色彩で、鳥や花、昆虫や風景を磁器の表面に細かく描く技術や、潤いを持った絵にするための焼成の技術は、瀬戸独特のものです。

「当時、瀬戸の染付窯元たちが集まって染付組合を作って、書類や資料をたくさん持って東京まで行って、通産省(現在の経済産業省)のお役人の前で緊張しながら、いろいろ説明をして話しして、それでようやく伝統工芸品の指定を受けたんだよ。」(丸窯製陶所 加藤 庄平さん談)

告示内容は以下の通り

| ①成形 | ろくろ成形・型打成形・手びねり成形によること 磁器の場合、ろくろ成型かそれと同等レベルのもの・袋流し成形(排泥鋳込み)・二重流し成形(圧力鋳込み)によること |

| ②素地の模様付け | 彫り・くし目・面取り・盛り上げ・はり付け・飛びかんな・印花・イッチン盛り・化粧がけ・布目によること |

| ③素焼き | 素焼きを行うこと |

| ④下絵付け | 線描き・だみ・墨はじき・吹墨・つけたて・刷毛引き・掻落し・布目によること 絵具は、呉須(ごす)・釉裏紅(ゆうりこう)・銹絵具(さびえのぐ、鉄絵)・正円子(しょうえんじ)とすること |

| ⑤釉掛け | 流し掛け・浸し掛け・刷毛ぬりによること 釉薬は石灰釉・柞灰釉・青磁釉・瑠璃釉とすること |

| ⑥本焼成 | ねらしを行うこと |

| ⑦上絵付けをする場合 | 線描き・だみ・漆蒔き・刷毛引き・金銀彩・金銀箔によること |

| ⑧使用する陶土 | 猿投長石・本山木節粘土・本山蛙目粘土・これらと同等の材質を有するものとすること |

5.主な技法

|

付立て(つけたて) 輪郭線を描かず、筆のふくらみや勢いを生かしてのびのびと対象物を描く技法です。 |

|

骨書き(こつがき) 細筆で輪郭線を描くこと。付立てとは真逆の技法ですね。 骨書きをする作家もいるし、しない作家もいます。 |

|

濃み(だみ) だみ筆と呼ばれる太筆で広い範囲を塗ること。濃淡・グラデーションを描くことができます。 筆の持ち方はここ瀬戸では2通りあります。 有田式:筆の根本を指で押しスポイント方式で呉須の量を調節する(画像上) 瀬戸式:筆の柄(竹)部分を持ち、筆と素地の傾きで呉須の量を調節する(画像下) 窯業の学校や専門学校の先生がどっち式だったかで、研修生の持ち方にも個人差があります。 筆跡や絵具の重なりなどをつけずに広い範囲をなめらかに塗るには、集中力と技術が必要です。 |

|

吹墨(ふきずみ) 呉須を霧状にして模様をつける技法。細やかなグラデーションや濃淡を表現できます。 やり方は①呉須を含んだ筆を勢いよく振り霧吹き状に飛ばす方法 ②太いストローのような筒から吹き矢のように吹く方法③型紙の上から金網やエアーブラシで噴霧して細かい点状の絵付けをする方法、などがあります。 |

|

掻落し(かきおとし) 塗った呉須を、針や釘で引っかいて白く抜く技法。 |

6.主な用語集 Main Glossary

| 下絵付け | 陶磁器に絵柄を描く方法には2種類あります。釉薬をかける前の「下絵付け」と、釉薬の上から描く「上絵付け」です。 下絵付けは素焼きの素地に下絵の具で描き、その後釉薬をかけて焼成すると、釉薬が透明に変化し下に描いた絵柄が鮮明に浮かび上がります。 |

上絵付け

参考: 九谷焼 |

一方、上絵付けは先に釉薬をかけて焼成します。焼きあがってつるつるになった表面に上絵の具で描きます(下絵の具と違って上絵の具は多彩な色があります)。 下絵と上絵、2つの技法を合わせることで美しい模様や絵柄が生まれます。 瀬戸において上絵付の事例は少ないですが、亀井半二や川本半助が赤絵金彩の作品を残しています。 |

| 呉須(ごす) | 染付に欠かせない下絵の具。 下絵の具の一つ。主成分は酸化コバルトで、他に鉄・マンガン・ニッケル・クロム等の金属を合わせることで、一括りに「青」とはいえ実に多様な色合いが作られます。 瀬戸では、唐呉須(長崎奉行に托し長崎商人経由で買い入れられた)と地呉須(砂絵・ゴロ絵と呼ばれる2種類)があり、いずれも御蔵の管理下でした。 瀬戸産の地呉須は12種類認められており、かなり藩外に流れていたようです。一方、唐呉須は 18 種類あり地呉須の3倍の高値でした。 |

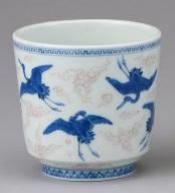

正円子(しょうえんじ)

参考:三代川本治兵衛 「染付雲鶴文火入」個人蔵 |

下絵の具の一つ。主に幕末に流行した金を含む高級絵の具で、焼成するとバラ色・淡いピンク色になります。瀬戸では花弁・雲文・銘款に使うことが多く、三代治兵衛、半助、桝吉など川本系の窯屋が主に用いていました。 |

釉裏紅(ゆうりこう)

参考:河本礫亭 |

下絵の具の一つ。中国、元代に景徳鎮で始まりました。 銅を含んだ絵の具で、焼成すると赤色に発色します。温度が低いと黒くなったり、逆に温度が高い画が飛ぶなど、焼成時の温度管理が非常に難しいとされています。瀬戸では治兵衛の作品の銘款部などに試みられています。 |

銅板転写(どうばんてんしゃ)

参考:椿窯 |

三代治兵衛は、陶磁器の着画法として銅版転写を応用した技法を用いました。本来は量産を目指すものですが、手書きと異なる描法や、洋風風俗画や文様などが珍しいことなどから評判が高かったようです。 また、弟子の加藤新七が名古屋・川名にて青花磁器を作りたいとなった際に「銅版転写であれば良い」と開窯が許されたというエピソードもあり、人気の高さが伺えます。 |

麦藁手(むぎわらて)  参考:古陶園竹鳳窯 |

図柄の一つ。規則的な縦じま模様で、風にゆれる麦の穂に似ているから名づけられたと言われています。 瀬戸では江戸後期から品野地区・赤津地区をはじめ瀬戸全域で作られました。「赤楽」という朱色の土を用いた陶器によく見られますが、磁器土を使った染付の麦藁手も数多く作られ、それらは「青楽」と呼ばれました。 |

花鳥紋(かちょうもん)

参考:加藤杢左エ門 |

図柄の一つ。花と鳥を組み合わせた絵は陶磁器作品に多く、特に瀬戸染付は写実的な花鳥図が、絵師によってたくさん描かれました。 |

捻子紋(ねじもん)

参考:川本半助 |

図柄の一つ。縞文様の一種で、縞を捻じることで文様に動きや変化が加わります。わかりやすくいうなら、扇風機や換気扇のよう…? |

青海波(せいがいは)

参考:古陶園竹鳳窯 |

図柄の一つ。穏やかな波がどこまでも続く様子を表現した吉祥柄で、青い海にかけて染付で描かれることが多いです。 |

網目(あみめ)

参考:古陶園竹鳳窯 |

図柄の一つ。魚や鳥をとるための網を題材にしたものです。ひっかけ網・玉網、寄せ網などがあります。同じ文様をくり返すところから「連続するもの」「永遠に続くもの」という縁起の良い吉祥の意味を持ちます。 |

祥瑞(しょんずい)

参考:二代加藤民吉 |

図柄の一つ。江戸時代の茶道具を中心に作られた染付の柄。 七宝紋・格子・青海波などの吉祥紋がびっしり描きこまれているものを主に指します。 中国の明代末に、日本の茶人の注文により景徳鎮窯で作られたといわれる染付磁器がオリジナル。 |

四君子(しくんし)

参考:川本半助 |

図柄の一つ。「蘭・竹・菊・梅」の4つの組み合わせのことで、それぞれの花が「春・夏・秋・冬」の四季に当てはまることもあり、瀬戸染付ではよく用いられる画題です。 おめでたいイメージの松竹梅よりも少し控えめで、美徳という印象です。 |

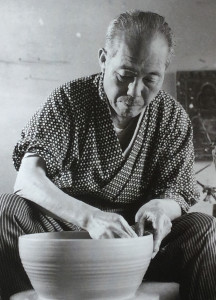

加藤土師萌(はじめ)  |

瀬戸の陶芸家。 1900年瀬戸に生まれ、中国色絵磁器の技法のなかでももっとも難しいとされる「黄地紅彩(おうじこうさい)」や「萌葱金襴手(もえぎきんらんて)」などを再現し、1961年に「色絵磁器」で人間国宝に認定された。 |